名古屋大学大学院 名誉教授 福井先生コラム vol.2

元素の誕生

今の宇宙には、いろいろな元素が存在する。水素とヘリウムは最初の3分間で熱い宇宙全体のあらゆる場所でつくられた。今、私たちの体にはこの水素がたくさんふくまれている。たとえば、水。H2Oと表記されるように、水素2個と酸素1個から作られた水の分子は体の大部分の60%を占める。つまり人体は見事に138億年前のビッグバンの産物でできているのである。

へリウム(注1)をつくることは、膨張が進んだ今の宇宙では難しい。ほとんど唯一、星の内部が数千万度の高温状態なので、水素を4個たばねてヘリウム原子核をつくることができる。なぜ、ふつうの地上では原子核を合成できないのか。これは、物質の温度と密度が低すぎるからである。

水素と水素をくっつけるためには、大きなエネルギーが必要である。その理由は、水素原子核の持つプラスの電荷である。プラスとプラスの電荷の間には、斥力(注2)が働く。この力が、ミクロな世界では非常に強い。2個の水素をごく近距離に近づけないと、2個は反応できない。それではヘリウムは合成できない。斥力に勝って2つを近づけるために、エネルギーの大きな宇宙初期に似た高温高密が必要なのである。星の中ではこの高温高密が実現しており、ヘリウムが合成できる。さらに超新星爆発(注3)が起きるとさらに重元素がつくられ、周りにまき散らされる。宇宙の重元素のもとは、星の爆発による元素合成なのである。

こうして現在の宇宙には、水素・ヘリウムに加えて炭素・鉄などの重元素が含まれる。重元素の総量を平均すると水素の100分の1ほどになる。太陽系もそのような元素組成の物質でつくられた。今から40数億年前のことである。太陽系の一角に生まれた地球も例外ではない。生命の原料は地球に取り込まれた宇宙のふつうの物質であり、宇宙の元素組成が保存される。

さて、ここで問題がある。私たちの周りには水素がたくさんあるようには思われない。重い物質、岩石や土がむしろたくさんある。どうも、宇宙が水素でできていて重元素はその100分の1しかない、という話と食い違うように思われる。

ここで、太陽系全体に目をむけてみよう。太陽系の質量の大部分は、実は太陽に含まれる。太陽の大部分は水素であり、太陽系全体の元素組成は、宇宙の代表的なそれと矛盾しない。問題は、地球の組成の起源にあると見られる。次回は、この点をさらに追求しよう。

注1)

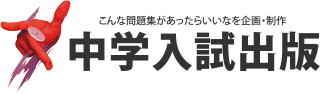

「原子は、あらゆる物質を構成する究極の微小粒子である」・・・と、昔は考えられていました。しかし現在では、この原子はさらに負の電荷を帯びた小さな電子と、正の電荷を帯びた原子核から構成されていることがわかっています。さらに、この原子核は陽子と中性子に分けることができます。そして現在のところ、陽子・中性子を構成するクォークと、電子を構成するレプトンが究極の微小粒子と考えられています。

およそ138億年前、宇宙誕生直後の約3分間。それは、私たちのまわりに ある、すべての物質のもとが生み出された時間でもありました。超高温の宇宙は、この間に急激な膨張を起こしながら冷えていきました。その中で、 物質のもとである素粒子のうち「クォーク」と呼ばれるものが集まり、陽 子や中性子となりました。陽子1個は水素の原子核と同じです。その後、 陽子と中性子からなるヘリウムの原子核が誕生します。約38万年後に、電子が原子核に捕らえられて原子が誕生しました。こうして水素原子、ヘリウム原子 ができました。このとき生まれた原子核は、総数の92%が水素、残り8%がヘリウムでした。

注2)

引力または誘引力とは、2つの物体の間にく相互作用のうち、引き合う(互いを近付けようとする)力のこと。

一方、斥力または反発力とは、同様に2つの物体の間に働く相互作用であるが、反発し合う、すなわち互いを遠ざけようとする力のこと。

そのうちのひとつ、電磁力(静電力と磁力)には引力と斥力の両方が存在する。電気と磁気にはそれぞれ2つの極性があり(電気では正と負、磁気でも正負と言うがN極とS極と言うこともある)、同じ極性同士には斥力が働き、異なる極性同士には引力が働く。

注3)

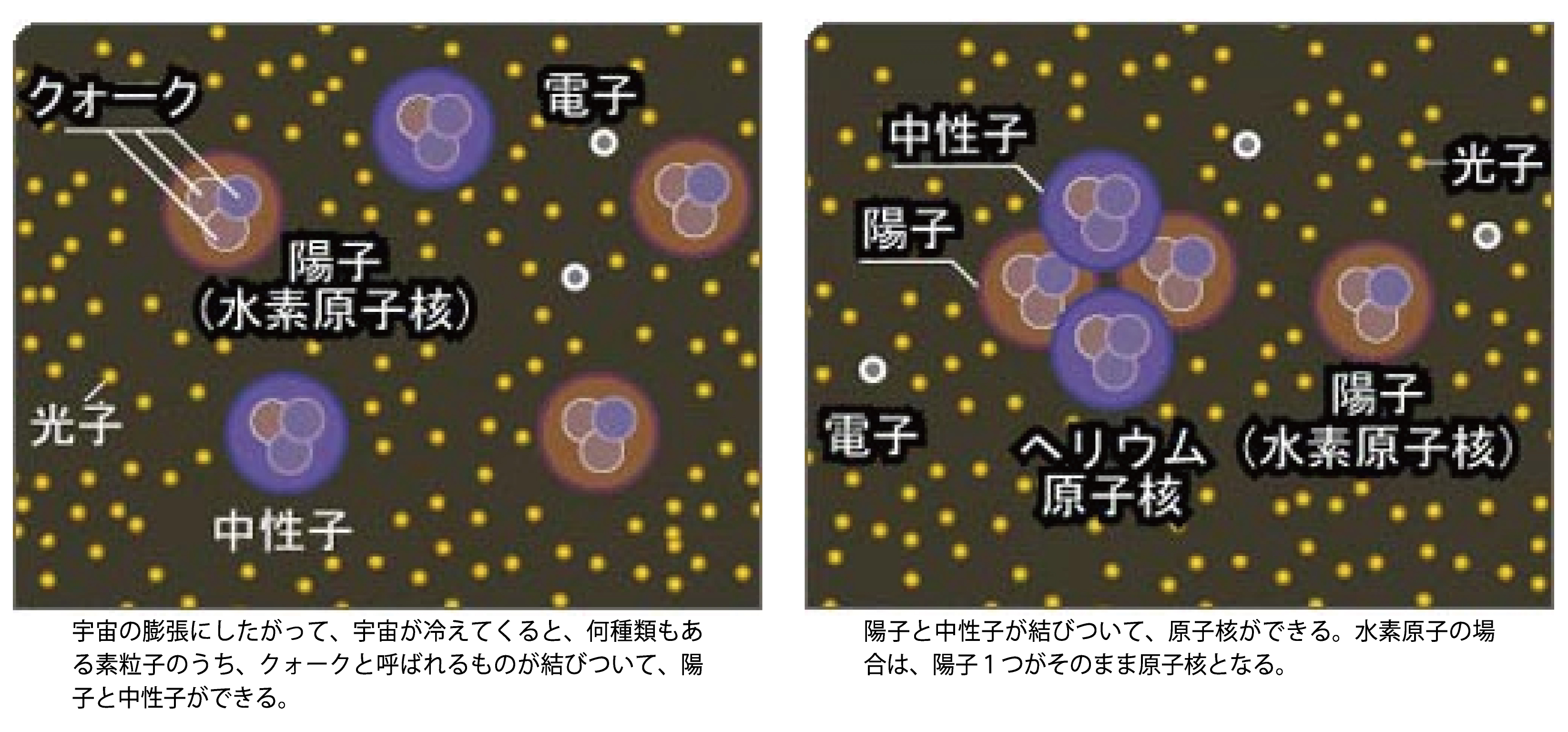

太陽の約8倍以上の質量を持つ星は、その進化の過程で鉄、ケイ素、酸素、炭素など多くの元素を合成する。超新星爆発とは、星の最終段階として中心部分の鉄の核が重力崩壊し、中性子星やブラックホールになってゆく過程だと考えられている。この爆発の際には鉄よりも重い元素(例えば、金や銀)も合成される。

それより質量の小さい星(太陽など)は、寿命が終わりに近づくと膨張を始め「赤色巨星」となり、ガスの放出が終わると「白色矮星」という小さな星が残り、一生を終える。

【赤色巨星の例】

じら座のミラやおうし座のアルデバラン、はくちょう座W星、うしかい座のアークトゥルスなどが赤色巨星の代表的な例としてあげられる。また、太陽もあと約50億年もすればこの赤色巨星と化し、白色矮星へと変化していくだろうとされている。

赤色巨星のうち、特に光度や直径が大きいものを赤色超巨星と呼ぶ。普通の赤色巨星は太陽の1-8倍程度の質量しかないのに対し、赤色超巨星は太陽の10倍以上の質量を持つ。赤色超巨星の代表的な例としては、オリオン座のベテルギウスやさそり座のアンタレス、ケフェウス座のガーネット・スター等があげられる。

*超新星爆発の兆候

ベテルギウスが通常より50%も明るく輝くようになり、天文学者を再び驚かせている。この終末を迎えつつある赤色巨星は、

2019年に大爆発を起こした後、その輝きを失っていた。この現象が崩壊や爆発の準備が整ってきたのではないかという憶測を呼んだ。

次回に続く・・