名古屋大学大学院 名誉教授 福井先生コラム vol.3

太陽と地球の誕生

太陽は宇宙の一角で生まれた。太陽は、宇宙の星の中で最も普通の星の一つである。星の性質はその質量、つまり重さで決まる。太陽誕生のプロセスは、宇宙を代表する星誕生の仕組みでもある。

太陽の出発点は、水素ガスの雲である。初めは薄い水素ガスであるが、水素の粒子同士は互いの重力で引きつけあう。粒子が集まって濃くなり、ついに太陽が生まれたのである。ガス雲の中にできた濃い塊は原始太陽系星雲とよばれる。

収縮する雲には回転運動が必ず生まれる。原始太陽系も、回転しながらガスがかたまったと思われる。回転には、かならず回転軸がある。コマの軸のようなものである。回転軸に垂直な方向には遠心力(注1)がはたらく。遠心力は、軸から離れようとする力である。この力がガスを引き延ばし、円盤をつくる。原始太陽系星雲は円盤状なのである。

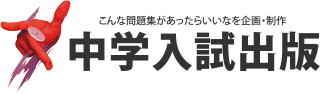

太陽は円盤の中心で生まれ、地球は円盤の一部で生まれた。円盤の中では、ガスは円盤とともに回転している。円盤内の粒子には中心の太陽による重力が内向きに働く。さらに、重力と同じ大きさの遠心力が外向きに働く。これらふたつの力は完全につりあう。 一方、円盤に垂直な方向にも粒子は引き寄せられる。これは円盤の重力のためである。

子供のころ、水槽に泥水をいれてかきまぜて遊んだ人は多いだろう。泥水には、小さな土粒と小石のような大きめの粒が含まれる。かきまぜてしばらくすると、小石は早く沈むが、小さな土粒はいつまでも水中に浮かんでいる。じつは、このようなプロセスが、原始太陽系星雲でもおきていたのである。これが岩の惑星、地球誕生のポイントである。

水素の雲の中でうまれた原始太陽系星雲には、鉄などでできた固体の粒も入っている。この固体粒がまず沈殿し、衝突合体して地球がつくられたと考えられる。地球に石ころが多く含まれるのは、この沈殿のためである。しかし、水素などの軽い粒子は沈澱しない。その結果、地球には軽い水素は少なく、重い珪素や鉄が多く含まれることになる。

地球の組成(注2)は、宇宙全体と比べると重い元素に偏っている。これは、宇宙全体の組成がほぼ水素とヘリウムで占められていることと、矛盾するわけではない。固体惑星の質量を全部足しても、その全質量は太陽の質量よりもずっと小さい。太陽はほとんど水素でできているので、太陽系全体についてみれば、水素が組成の大部分を占めていることに変わりはない。

さて、地球以外の惑星も、おおむね同じような円盤内の沈殿によって生まれたと考えてよい。この結果、惑星は円盤の面に集まり、ほぼ同じ向きに公転している。惑星の分布は、おおむね原始太陽系星雲の形と回転をとどめている。

*注1)遠心力・・・物体から円運動をながめると、物体は静止して見える。静止しているということは 力がつり合っている ということである。このとき、物体について、円の中心に向かう向心力とつり合うように、円の中心から遠ざかる力がはたらく。これを 遠心力 という。

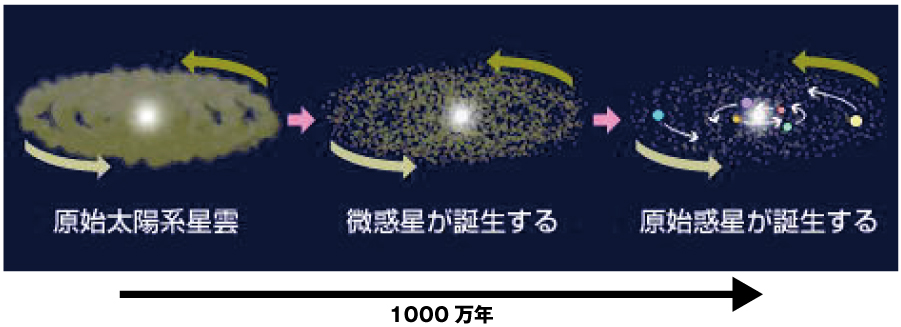

*注2)原始太陽系星雲から原始惑星の誕生

恒星と恒星の間の宇宙空間には、星間ガスや星間塵とよばれるガスやチリがひじょうに薄くまばらに存在している。これらのガスやチリが特に濃く集まったものを星間雲と呼ぶ。恒星はこれらの星間雲から生まれる。

太陽もまた、こういう星間雲の中でガスやチリがより集まって生まれた。この大きなかたまりは引力によってしだいにちぢんでいく。このときガスは回転しているため、だんだんと平たい円盤のようになっていき、最後には、中心にいちばん重いかたまりができ、まわりに薄いガスとチリの円盤ができる。これを原始太陽系星雲と呼ぶ。

中心のかたまりは原始太陽となるが、残された円盤の中ではガスとチリがくっつき、直径10kmほどの小さなかたまりが無数に生まれる。これを微惑星と呼ぶ。これらの微惑星は衝突することで、合体したりこわれたりしながら、しだいに大きなかたまりに成長していきます。これが原始惑星の誕生です。原始惑星にはまだたくさん残っている微惑星が衝突し、まわりのガスも引力でひきつけて大きく成長していく。

次回に続く・・